Ejercicio de DAI I (Dibujo Análisis e Ideación_Curso 2014-2015)

Profesores: Antonio Martínez Aguado, Susana Velasco, Gonzalo García-Rosales

Durante el curso académico 2014-15, dentro de la asignatura troncal de primer curso: “Dibujo, Análisis e Ideación 1”, se propuso a los alumnos del grupo H un ejercicio que abarcaba tres fases diferenciadas: una maqueta a partir de una serie de dibujos existentes, fotografías intencionadas de la misma, y, por último, un vídeo de la maqueta donde se reflejase su capacidad de desarrollo activo en el espacio.

Enunciado del trabajo

El enunciado del trabajo partía de las composiciones pictóricas Proun del artista suprematista El Lissitzky. Estas construcciones plásticas suponían –según su autor- un paso intermedio entre la pintura y la arquitectura. A pesar de tratarse de figuras planas representadas en el espacio bidimensional, las composiciones contaban con cierta capacidad espacial en sus elementos, empleando estructuras desequilibradas de ejes cambiantes y perspectivas múltiples. Poco tiempo después Lissitzky desarrolló los espacios Proun, una traslación de las composiciones anteriores a las tres dimensiones, desplegando por las paredes combinaciones espaciales de piezas de madera coloreada. Llegó a escribir:

La superficie del ‘Proun’ deja de ser una imagen para convertirse en una estructura en torno a la cual debemos circular, contemplándola desde todos los lados, observándola desde arriba e investigándola desde abajo. (…) Las formas con que el ‘Proun’ asalta el espacio son materiales y no estéticas. (…) La forma material debe modelarse con arreglo a su movimiento en el espacio, en eso consiste la construcción. [“Proun no es visión del mundo sino realidad del mundo”. De Stijl, tomo V, nº 6. Leiden, junio 1922]

Los alumnos pues debían tomar como referencia alguna de las composiciones Proun con intención de generar una maqueta espacial capaz de traducir las tensiones formales de las piezas de Lissitzy. Una vez obtenida la maqueta-construcción se debía generar una serie de dibujos y fotos intencionadas, entrando a valorar no solo la pieza sino detalles peculiares de la misma, jugando a la vez con las formas y las sombras arrojadas. Finalmente, el trabajo debía concluir con un breve vídeo de 30-40 segundos que recogiese el movimiento de su maqueta en el espacio, suspendida por un hilo invisible.

La percepción como objetivo prioritario

Varios eran los factores que debían intervenir en estos ligeros volúmenes fabricados por los alumnos, destacando: estructura, masa, volumen, color, espacio, movimiento y ritmo, convenientemente resaltados en cada parte del trabajo.

La percepción figuraba así como denominador común y objetivo prioritario en la búsqueda de resultados del ejercicio. De esta forma, el alumno debía analizar la variación en el conocimiento y la experiencia del objeto a medida que iba profundizando en la fabricación y visualización de la pieza.

Las fotografías –representaciones planas del volumen, igual que sus dibujos previos- provocaban esa capacidad de sorpresa ante un resultado inesperado, muchas veces superando al propio modelo en intensidad, donde la imagen parecía referirles al modelo planimétrico de Lissitzy del que habían partido.

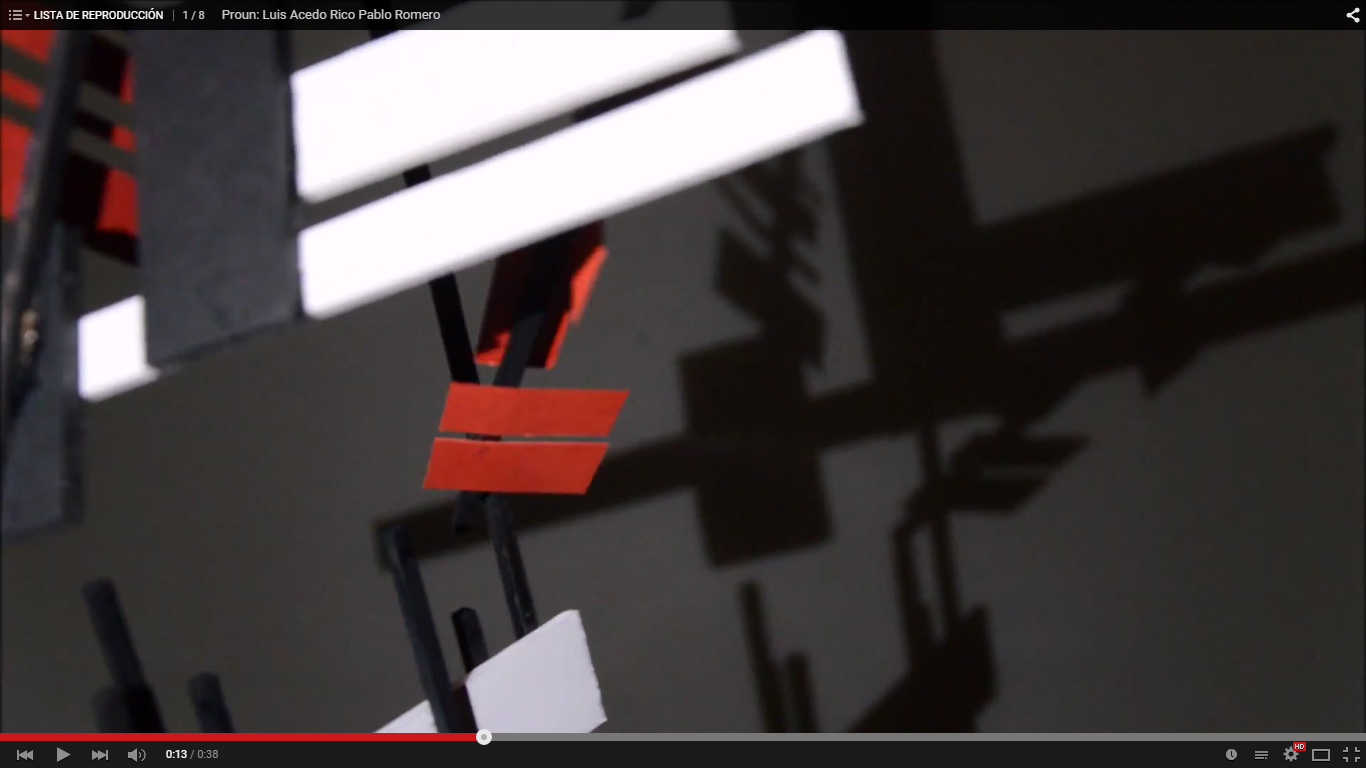

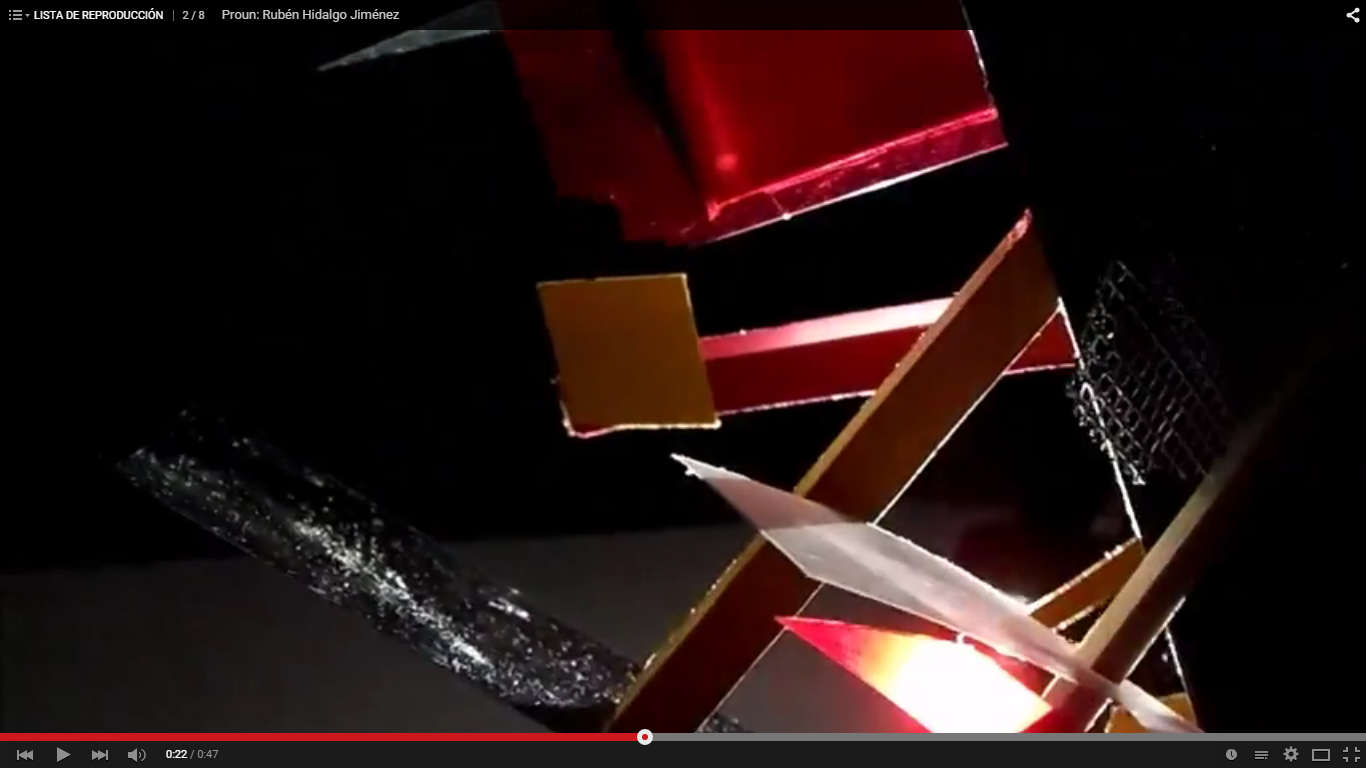

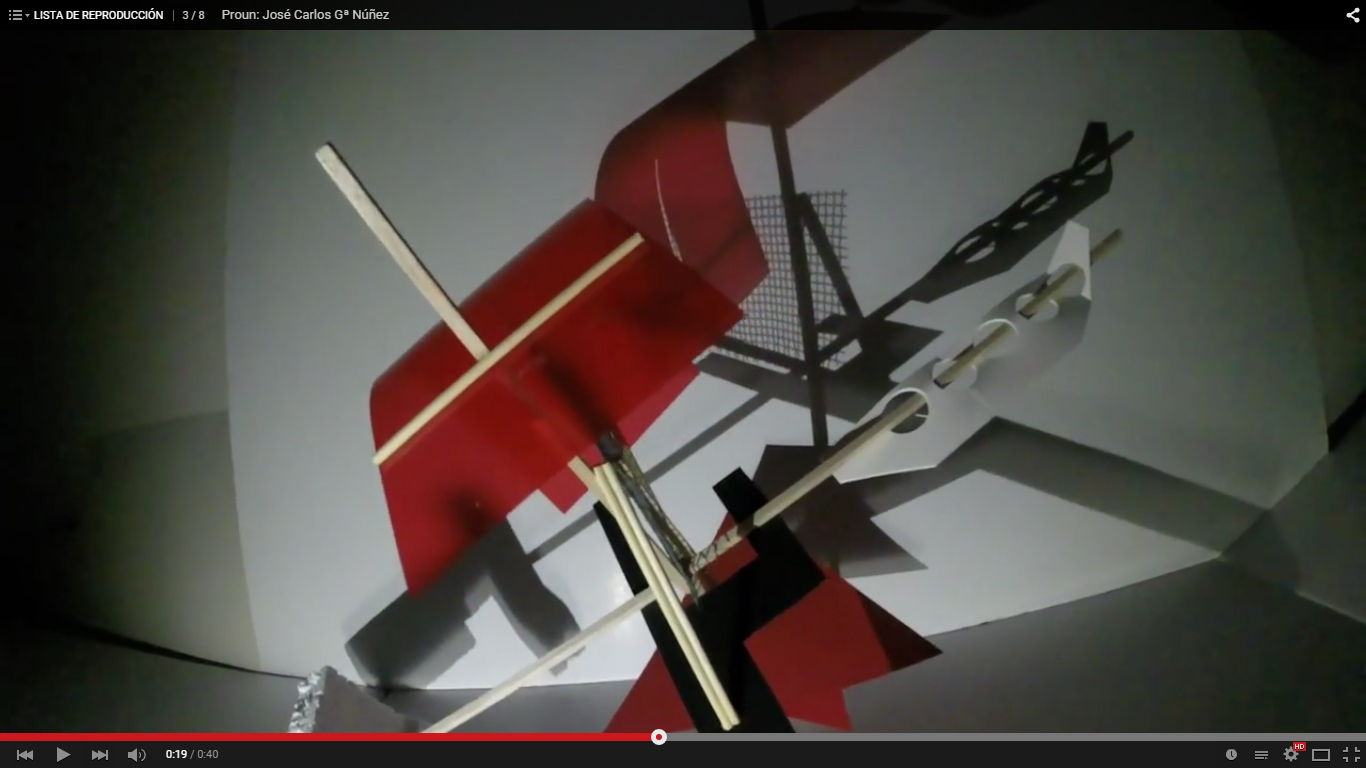

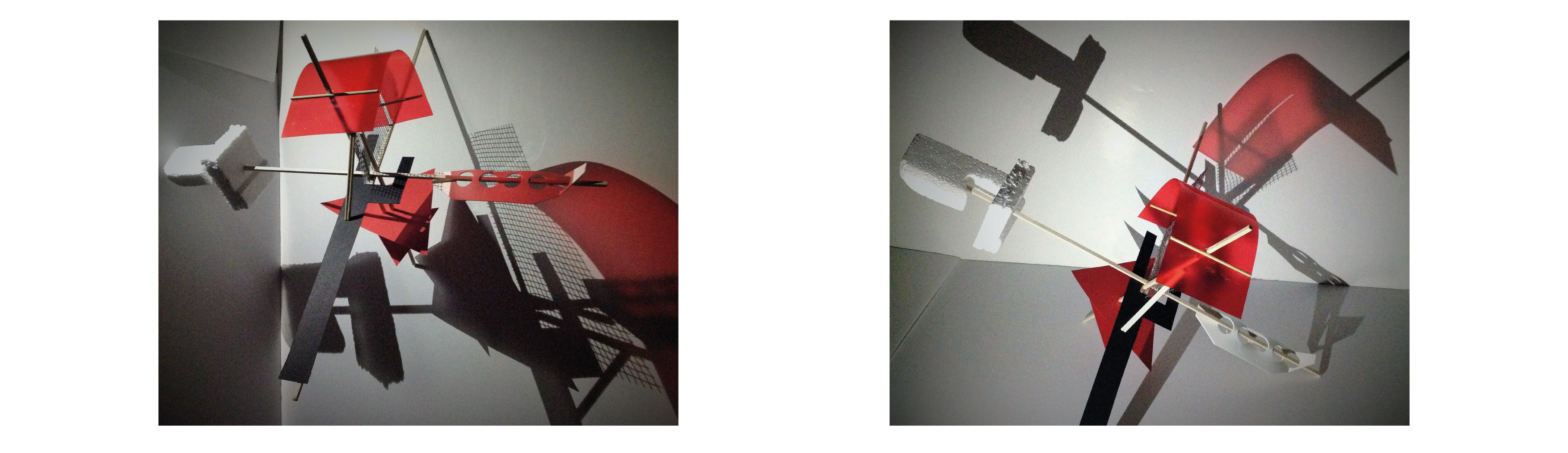

Estas fotos actuaban como representaciones congeladas de cada elemento en relación al todo, y de la pieza con su sombra arrojada sobre la pared. Muchas de ellas habían sabido captar el movimiento capturado en la estructura de la pieza (imágenes nº 1 y2. José Carlos Gª Núñez); la mayor parte de ellas, sin embargo, resultaron ser imágenes estáticas, sin la fuerza o la energía que El Lissitzy supo dar a sus dibujos (imágenes nº 3 y 4, de Rubén Hidalgo y Luis Acedo-Rico).

1 y 2. Objeto Proun. José Carlos Gª Núñez. DAI 1, ETSAM, curso 2014-15

3. Objeto Proun. Rubén Hidalgo Jiménez. 4. Objeto Proun. Luis Acedo-Rico. DAI 1, ETSAM, curso 2014-2015

El movimiento. Ritmo y duración de planos

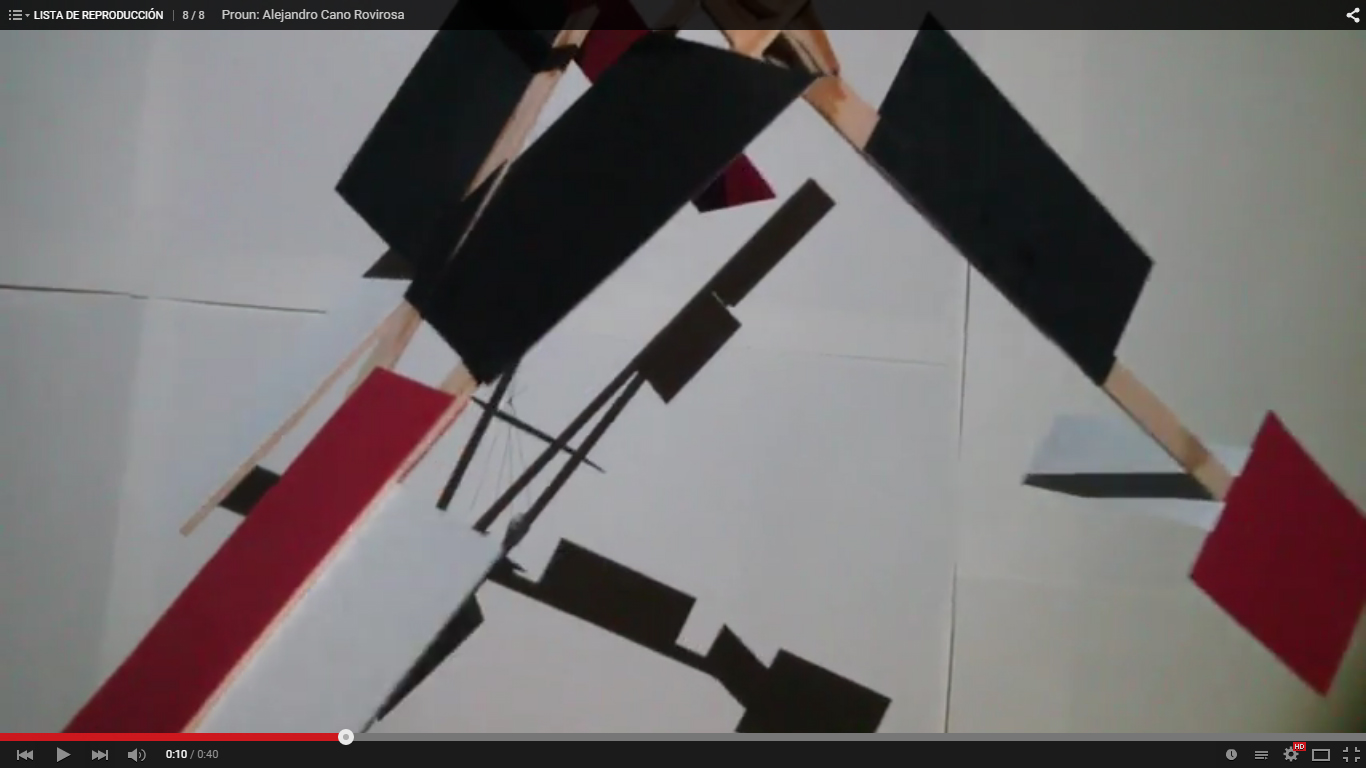

La condición de partida obligaba a cada alumno a suspender su pieza de un hilo invisible y, con la cámara, captar el movimiento o giro de la pieza sobre sí misma. De esta forma podía asociarse el artefacto Proun a una forma mecánica y ligera flotante en el espacio, desplazándose ante el espectador, según el vídeo nº 1 del alumno Alejandro Cano Rovirosa. Los movimientos –les insistíamos- debían ser lentos y rítmicos, siendo posibles cambios sutiles en la velocidad entre distintos movimientos, siempre que estuviesen en consonancia con la naturaleza de la pieza, como si ofreciesen diferentes funciones y se debiese, por tal motivo, desarrollarse los giros de distinta manera.

Con objeto de reflejar la riqueza perceptiva que provocaba el objeto en su desplazamiento, incentivamos el uso de varios planos frente al único plano secuencia. Esto venía motivado para que cada alumno estructurase un discurso visual con la cámara, ofreciendo de forma natural alternativas a la forma de mirar, enriqueciendo así la relación objeto-espectador. Al mismo tiempo, el empleo de planos de diferentes longitudes ponía más fácilmente de manifiesto la complejidad de la pieza. En el vídeo nº 2, Luis Acedo-Rico Pablo-Romero juega con los planos generales, primeros planos y planos de detalle, mostrando la riqueza formal de su propuesta desde varias ópticas posibles. Rubén Hidalgo Jiménez (vídeo nº 3), sin embargo, prefiere que su relato sea más detallado, prestando la máxima atención a los planos cortos potenciando la visión de los espacios cautivos entre las diferentes partes de la estructura, como si tratasen de cajas vacías oteizianas.

Un punto de vista estático de la cámara evitando el movimiento de la cámara dejaba recaer sobre el objeto Proun todo el dinamismo del vídeo. Por el contrario, si la cámara variaba su posición ofreciendo puntos de vista diferentes, otorgaba mayor actividad y energía no solo al objeto, sino también al relato visual que el alumno debía tejer con la cámara. Uno de los mejores ejemplos lo ofrece José Carlos García Núñez (vídeo nº 4), donde es la cámara la que con mayor frecuencia se desplaza, recorriendo lentamente las distintas partes del objeto, ofreciéndonoslo en detalle.

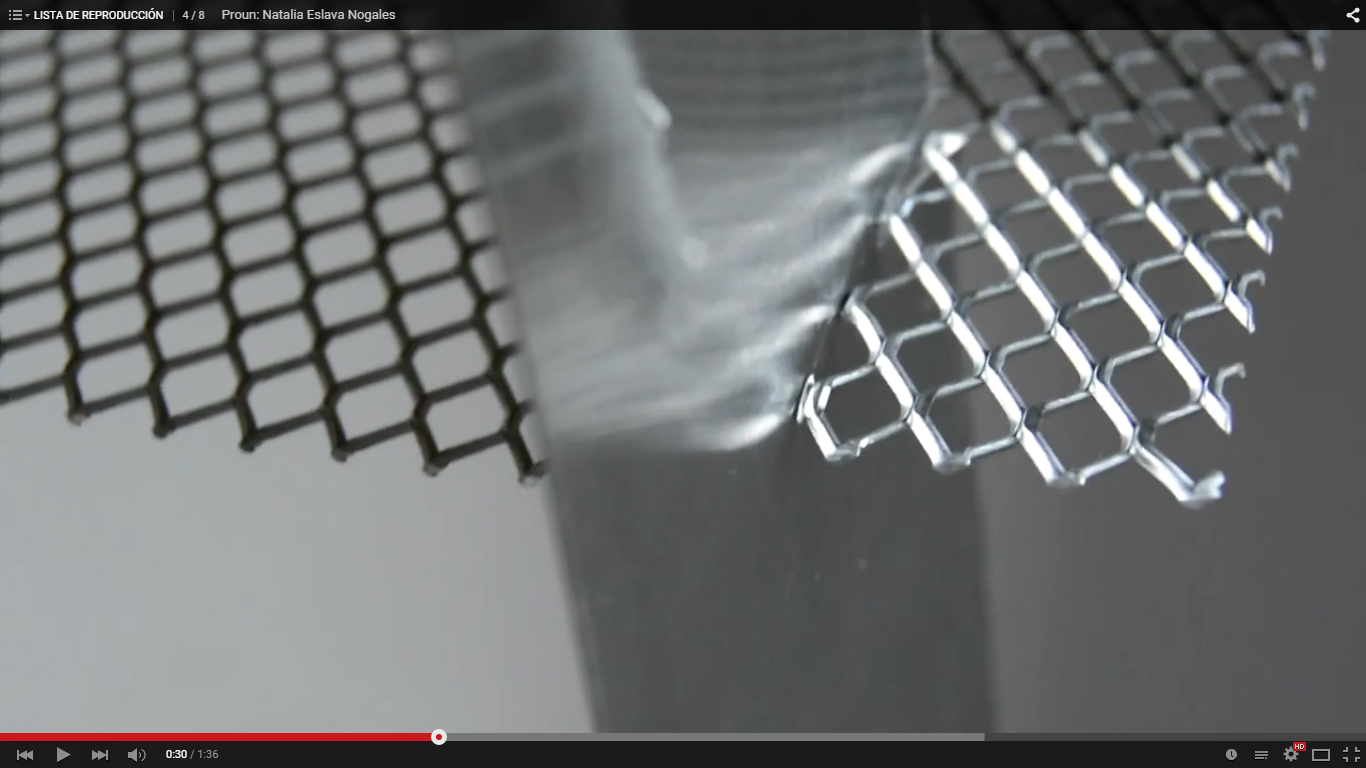

La cualidad matérica de la pieza fue uno de los temas en los que más se insistió. Transparencias, opacidades, brillos y superficies opacas y mates fueron propuestas como posibilidades a resolver. Si la película de Laszlo Moholy-Nagy, Blanco, negro, gris, fue uno de los referentes planteados, pocos fueron sin embargo los alumnos que los aplicaron de forma convincente. El vídeo de la alumna Natalia Eslava Nogales (vídeo nº 5), sigue la senda de Moholy-Nagy potenciando la textura de cada elemento, aprovechando así los materiales perforados y con superficies pulidas, aceradas y brillantes. Olaya Alonso González, por el contrario, prefiere el uso del color aplicado a las superficies transparentes y brillantes, y a las sombras coloreadas que estos arrojaban sobre el fondo (vídeo nº 6).

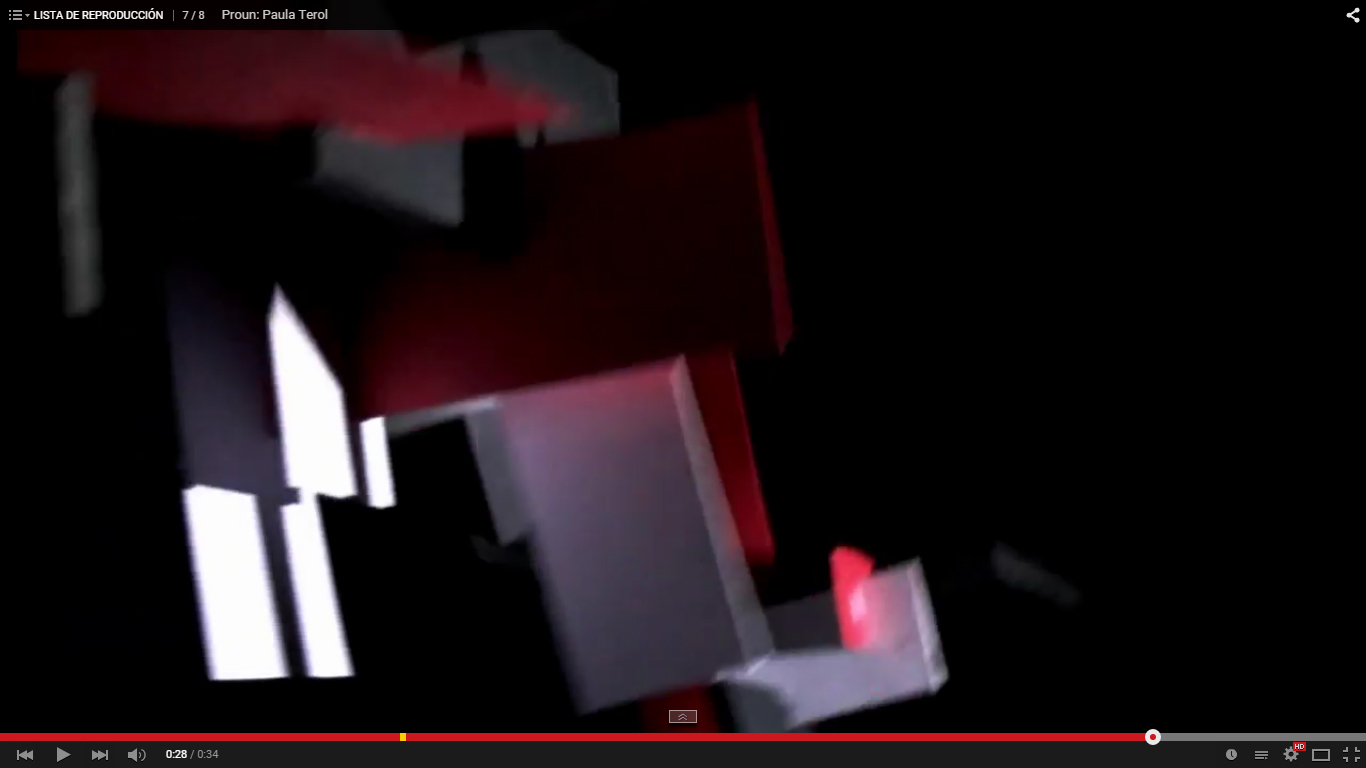

De la misma forma que en los procesos plásticos seguidos por El Lissitzky, pretendíamos que uno de los objetivos de este ejercicio se centrase en la relación directa entre el objeto giratorio y la sombra arrojada sobre la pared. De esta forma, se enriquecía el movimiento al entrecruzarse otro similar aunque de sentido de giro contrario, provocando una interesante superposición formal –el objeto y su sombra- haciéndonos olvidar las referencias clásicas del espacio tridimensional tradicional. El delicado trabajo del alumno Mario Díaz Gómez (vídeo nº 7) brinda la misma atención al objeto y a su sombra, entendiendo a esta como otro objeto independiente más. Hubo quien planteó la técnica de iluminación desde tres niveles lumínicos diferentes: luz intensa, penumbra y oscuridad casi total, como Paula Terol (vídeo nº 8), que trabaja desde la oscuridad dominante permitiendo esporádicas zonas de luz.

Por otro lado, la adecuación del ritmo de la música o sonido de fondo al movimiento del artefacto era uno de los objetivos primordiales del trabajo. La naturaleza mecánica de la pieza no permitía cualquier tipo de sonido sino solamente aquel que favoreciese su entendimiento como objeto flotante y giratorio en un espacio neutro, y que pusiese de relieve la relación entre los diferentes elementos de la pieza, y de esta con su sombra reflejada.

En resumen, cada parte del trabajo propuesto permitió entender las posibilidades estructurales del Proun de forma diferente pero complementaria. El soporte vídeo se reveló como una herramienta imprescindible que debería ser de aplicación obligatoria en las Escuelas de Arquitectura, pues alcanza límites donde la representación bidimensional no podrá jamás llegar, permitiendo además organizar una narración estructurada de acuerdo a un proceso complejo similar al de cualquier proyecto arquitectónico.

En Madrid, a 17 de junio de 2015